Questo articolo, scritto a quattro mani con Valeria Scotti (che ringrazio infinitamente), serve allo scopo di prendere confidenza con la notazione musicale letterale e gli accordi anglosassoni, usati dai musicisti jazz, country, pop, folk, rock per le loro esecuzioni ed ormai di vasta utilizzazione in tutto il mondo.

Questo articolo, scritto a quattro mani con Valeria Scotti (che ringrazio infinitamente), serve allo scopo di prendere confidenza con la notazione musicale letterale e gli accordi anglosassoni, usati dai musicisti jazz, country, pop, folk, rock per le loro esecuzioni ed ormai di vasta utilizzazione in tutto il mondo.

È necessario a tale scopo, assimilare il più possibile i termini anglosassoni così da impadronirsi della terminologia, in una pratica che col tempo, diverrà familiare.

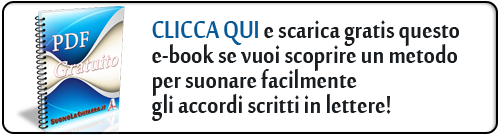

Per avvicinarci all’argomento, è importante conoscere qualche aspetto della notazione musicale, quell’insieme cioè dei segni convenzionali e dei simboli utili per fissare su carta la musica ed attraverso la quale, su di uno spartito, vengono registrati sotto forma di simboli, il suono ed il ritmo (nell’esempio riportato qui sotto, due stralci della canzone Emozioni che segnano dentro, edita da Omar Crocetti Editore, con parole di Pino Bernardoni e musica di Barbara Polacchi):

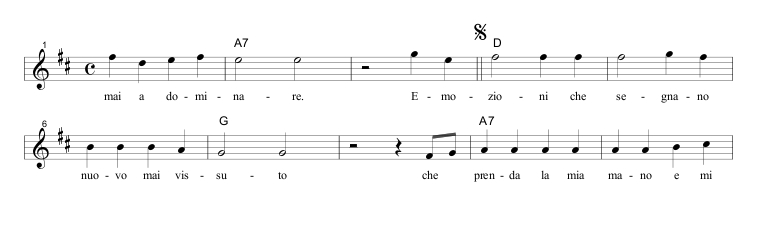

Anticamente veniva usata una notazione originalmente greca, che faceva uso delle lettere dell’alfabeto; attualmente invece, si utilizzano sia terminologie europee o latine (le note DO RE MI FA SOL LA SI che derivano da Guido D’Arezzo, ispiratosi alle sillabe iniziali dei primi sei versetti dell’Inno a S. Giovanni Battista Ut queant laxis, qui trovi il testo completo e sempre da qui ho ripreso l’immagine qui sotto):

in cui, nel corso del tempo, la sillaba UT viene cambiata in DO) sia tipicamente anglosassoni e teutoniche (A B C D E F G prese direttamente dall’alfabeto).

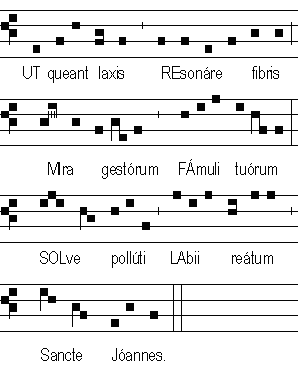

In quest’ultimo sistema si considerò come nota di partenza il LA, forse, si pensa, perché è questa la nota convenzionale usata per l’accordatura degli strumenti, mentre c’è chi sostiene che probabilmente l’origine di questo uso si debba far risalire ai modi gregoriani (in particolare al primo, il protus, da cui si ottenne quella che sarebbe poi diventata, col nuovo sistema musicale armonico, la scala di la minore naturale):

Ad ogni modo, considerando il LA come prima nota, si aveva:

La Si Do Re Mi Fa Sol

A B C D E F G

Nel VI secolo, Boezio (filosofo latino, nato verso il 480 a Roma e messo a morte nel 525 a Pavia per mano di Teodorico il Grande) utilizzava le prime quindici lettere dell’alfabeto per designare le note delle due ottave utilizzate all’epoca.

In seguito, è stata cambiata la scrittura delle lettere (da A a G) secondo le ottave, come segue:

- lettere maiuscole per la prima ottava: A, B, … G;

- lettere minuscole per la seconda ottava: a, b, … g;

- lettere minuscole raddoppiate per la terza ottava: aa, bb, … gg.

Si aggiunse la lettera greca gamma “Г” per estendere la notazione e designare la nota sotto la A; da questa lettera proviene il termine “gamma”.

Il SI corrispondente al B nella notazione inglese, è il solo grado della gamma gregoriana che ammette un’alterazione.

È all’origine del bemolle (♭, B moll in tedesco) e del bequadro (♮, nel senso di quadrato, cioè forte, dur).

Ricordiamo che questo sistema viene utilizzato anche nei paesi di lingua tedesca, dove però la nota SI viene indicata con la lettera H, mentre B corrisponde al SI bemolle.

Per quanto riguarda invece, gli accordi, il termine min o “-” (che indica il minore), o il termine “7” (che indica l’accordo di settima di dominante), sono da ritenersi uguali, sia nella scrittura sia nel significato.

Altri termini, invece, vengono tradotti.

Si possono poi trovare degli accordi scritti con un segno “/” che divide le due lettere: la seconda lettera, quella posta dopo il segno “/” non è altro che la nota del basso.

Se, per esempio, trovo scritto G/D suonerò un accordo di Sol Maggiore (Sol – Si – Re) con il Re al basso.

In realtà non vi sono molte certezze sulla notazione alfabetica perché derivante da simboli orientali e a quando risalga effettivamente quella attuale è ancora in discussione.

Molta confusione ha regnato per secoli e secoli nel mondo musicale soprattutto sui sistemi da usare e sulle lettere da attribuire alle note prima della notazione sillabica / guidoniana.

Il cambio da UT a DO avvenne certamente ad opera di Giovanni Battista Doni pare simbolicamente da Dominus ovvero, scrivendo l’ottava, Do Re MI Fa Sol La Si Do dunque: Dominus l’Alpha e L’Omega ma qualcuno più cattivello dice che volle utilizzare le iniziali del suo cognome.

Ogni nazione aveva le sue regole e abitudini.

Sicuramente la partenza dalla nota La con la lettera A non ha nulla a che vedere con l’accordatura perché la convenzione che ha stabilito il diapason a 440 hz risale al 19° secolo ed è inoltre da considerarsi la prima convenzione europea mai stabilita ma solo in Europa.

infatti per esempio nella musica popolare statunitense è ancora molto usata anche attualmente l’accordatura in Sol precedentemente molto usata anche in Europa e che da’ al country delle sonorità particolari.

Precedentemente ogni nazione e cultura tendeva ad usare un diapason differente per l’accordatura generando molta confusione.

Quasi tutti gli spartiti precedenti che possediamo sono stati trascritti.

Pochi sono gli originali.

Grazie Tiziano per queste precisazioni.

Ciao

bello!

Ciao Barbara, grazie per la tua precisazione, ma nel gergo musicale comune, pur conoscendo la differenza a cui fai riferimento, generalmente e specialmente nelle Jam session o incontri musicali, per diminuita si intende la settima diminuita.

Un altro esempio di discordanza tra musica “colta” e quella diciamo “comune” è l’accordo di settima. Secondo la scala di Do maggiore l’intervallo di settima corrisponde al Si naturale, ma nella pratica comune questa nota, inserita all’accordo maggiore dà un accordo di settima maggiorata, ovvero DO7+, oppure DO M7, oppure DO maj7.

Mentre quando troviamo la notazione DO7 ci si riferisce a DO MI SOL SIb che sarebbe invece la settima dominante nella tonalità di FA maggiore o minore, che chiude generalmente una successione armonica prima di tornare sull’accordo FA, mentre come si sà l’accordo di 7+ è il classico accordo iniziale o finale di una canzone in tonalità di DO maggiore quando si vuole rendere l’armonizzazione con una tensione diversa insieme alla 9 ecc.

Suono le tastiere e strimpello il pianoforte e sono assolutamente autodidatta, ma resto a vostra disposizione non tanto per la teoria o armonia classica, ma quanto per tutti i trucchi e trucchetti che la mia esperienza mi hanno insegnato ad utilizzare per ottenere il massimo delle prestazioni.

Ciao

Verio

Si’, infatti bisogna solo INTENDERSI nel linguaggio usato.

Sei il benvenuto per qualsiasi cosa tu voglia condividere con noi 🙂

Ciao

Verio, bel commento.

Anch’io studio con la mia tastiera ed mi piacerebbe potere scambiare i tuoi consigli ed esperienze.

Io sono di Bologna e tu?

Grazie Barbara per l’ospitalità

Nella perfetta esposizione degli accordi e la loro scrittura sia in notazione anglosassone che italiana secondo me manca un accordo molto importante ed usato in moltissime occasioni, specie nella musica jazz, che è il classico accordo di diminuita così come l’ho sempre conosciuto ed eseguito, ovvero quello con i tre intervalli di terza minore (3 semitoni di intervallo a partire dalla tonica).

Nel caso di Do dim = Do Mib Solb La. In notazione anglosassone esso è scritto come Do°, ma contiene sempre il La come quarta nota.

C’è chi lo chiama Do-6/5- (do minore sesta quinta minore, oppure do minore sesta quinta bemolle) ma per chi suona da 40 anni come me si è sempre detto Do diminuita intendendo la successione dei tre intervalli di terza minore.

Questo tipo di accordo ha la caratteristica di essere trasposto in altre tonalità con le stesse note ma con la tonica diversa che corrisponde sempre ad una delle stesse note dell’accordo.

Per esempio Do dim (DO MIb SOLb LA) è anche Mib dim, Solb dim, La dim. ciò che diventa impossibile con la triade da voi esposta (DO MIb SOLb) che nel primo risvolto con la tonica MIb, ovvero MIb SOLb DO equivarrebbe ad un MIb minore sesta in assenza del SIb che è la quinta dell’accordo o del La che sarebbe la quinta minore, ma in quest’ultimo caso ci ritroveremmo in un accordo di MIb dim così come conosciuto dalla stragrande maggioranza dei musicisti.

Grazie e scusate la lunghezza dell’intervento.

Ciao Verio,

innanzitutto grazie di questo tuo intervento.

Allora, per quanto riguarda l’accordo diminuito bisogna fare una distinzione tra la TRIADE diminuita, quella qui esposta e l’accordo di SETTIMA diminuita, quella da te esposta.

L’accordo di settima diminuita si basa sulla triade diminuita, a cui si aggiunge la settima (diminuita, appunto), dando quella particolarità a questo accordo di cui tu parli.

Quindi … tutte e due le cose sono vere.

Ciao

Ciao Verio, come dici che si chiama l’accordo di settima diminuita mettendoci un “6” nel nome… però quella che “sembra” una sesta è una settima con un doppio bemolle. Sono cose che ovviamente uno scopre più avanti nel suo percorso musicale, l’importante è aver chiaro che un accordo di “settima” non è un accordo di “sesta” (anche se all’inizio non sembra sia così).

Buono studio (e divertimento!) a tutti.

Scusi signora Barbara, questi sono i primi approcci per me non sono dunque esperto di chitarra, mi perdoni quindi se la mia domanda le sembrerà sciocca.

Volevo chiedere come si fa ad eseguire un accordo di 13 con la chitarra (ad esempio DO13) perché è composto da 7 note, ma le corde della chitarra sono 6, come si fa ad eseguire 7 note?

Grazie in anticipo

Questo argomento l’ho ampiamente trattato nel mio corso BASE di chitarra.

In sintesi, bisogna fare una “scelta”: praticamente si eliminano una o più note non importanti in questo tipo di accordo.

Le note principali di un accordo di 13° sicuramente sono la fondmentale, la 3°, la 7° e la 13°, quindi per le altre si puo’ “giostrare” e vedere di accordo in accordo o di posizione in posizione dello stesso accordo.

L’importante, ripeto, è tenere le note che ho messo qui sopra.

Saluti

Barbara

brava barbara e grazie sono lezioni molto utili

grazie ancora ciao

Bene Daniele, mi fa piacere che apprezzi il mio lavoro!

Barbara

Accipicchia ecco il motivo della H che trovavo tra gli accordi tedeschi! neanche il mio maestro sapeva spiegarmelo 😉 Bello mi piace un sacco quando ci si rifà alla storia della musica!

Beh, Laura, come ho sempre detto (e come alcuni tra voi mi hanno detto), io nella chitarra sono mooooooooooooooolto autodidatta, ma per il resto il mio curriculum di studi mi ha portato a diplomarmi in composizione, direzione di coro e di banda (oltre a tutte le materie e strumenti complementari da studiare) e credimi la composizione ti apre la mente: TI FA CHIEDERE SEMPRE IL PERCHE’ e per questono mi accontento di dire: si, ok è cosi’ e basta!

Buona continuazione!

Ciao Antonio,

grazie per i complimenti, che sono sempre bene accetti!

anche se sono di mia conoscenza,complimenti per la chiarezza!